Tourenplanung

aus dem Buch "Technik und Taktik für leichte Hochtouren", bergpunkt

Wer in den Bergen unterwegs ist, weiss: Die Qualität einer Tour entscheidet sich oft schon am Schreibtisch. Eine sorgfältige Tourenplanung schafft die Grundlage für ein bereicherndes, sicheres Erlebnis – mit einem passenden Ziel, das zu den aktuellen Verhältnissen und zur eigenen Gruppe passt.

In der Planung können wir mögliche Probleme vorausahnen, Alternativen durchdenken und realistische Entscheidungen treffen – in Ruhe, ohne Zeitdruck.

Wir unterteilen die Planung in zwei Phasen:

- Tourenauswahl

- Feinplanung

Merksatz zum Abschluss der Planung: "Kann ich mit dieser Gruppe, bei diesen Verhältnissen die geplante Tour mit einem akzeptablen Risiko durchführen?"

Tourenauswahl

Erstes Sammeln von Informationen, um die optimale Tour zu finden. Dazu gehört ein Kurzcheck, ob die Schlüsselstellen technisch und punkto Sicherheit bei den aktuellen Verhältnissen machbar sind und die Gruppe den konditionellen Anforderungen gewachsen ist.

Infoquellen

Zum Gelände

- Tourenführer, SAC-Tourenportal, Topoverlag

- Tourenbeschreibungen und Routenfotos aus dem Netz, z.B. sac-cas.ch, gipfelbuch.ch, camptocamp.org

- Karten, z.B. map.admin.ch mit Zusatzinfos: Skirouten, Hangneigungsklassen, Wildruhezonen, ÖV-Haltestellen, CAT-Karte (slf.ch)

Zu den Verhältnissen

- Wetterbericht: meteoschweiz.ch, meteoblue.com

- Verhältnisse: gipfelbuch.ch, Webcams, Webseiten von Hütten, persönliche Auskünfte

- Im Winter Lawinenbulletin slf.ch, White Risk, slf.ch bei grossen Schneefällen auch im Sommer

Zur Gruppe

- Bedürfnisse, Erwartungen

- Konditionelles und technisches Niveau

- Bergerfahrung, letzte Tourenerfahrungen

- Wer hat welches Material?

- Zeitbudget, frühest möglicher Aufbruch?

- Wer leitet die Gruppe, wer ist wofür verantwortlich?

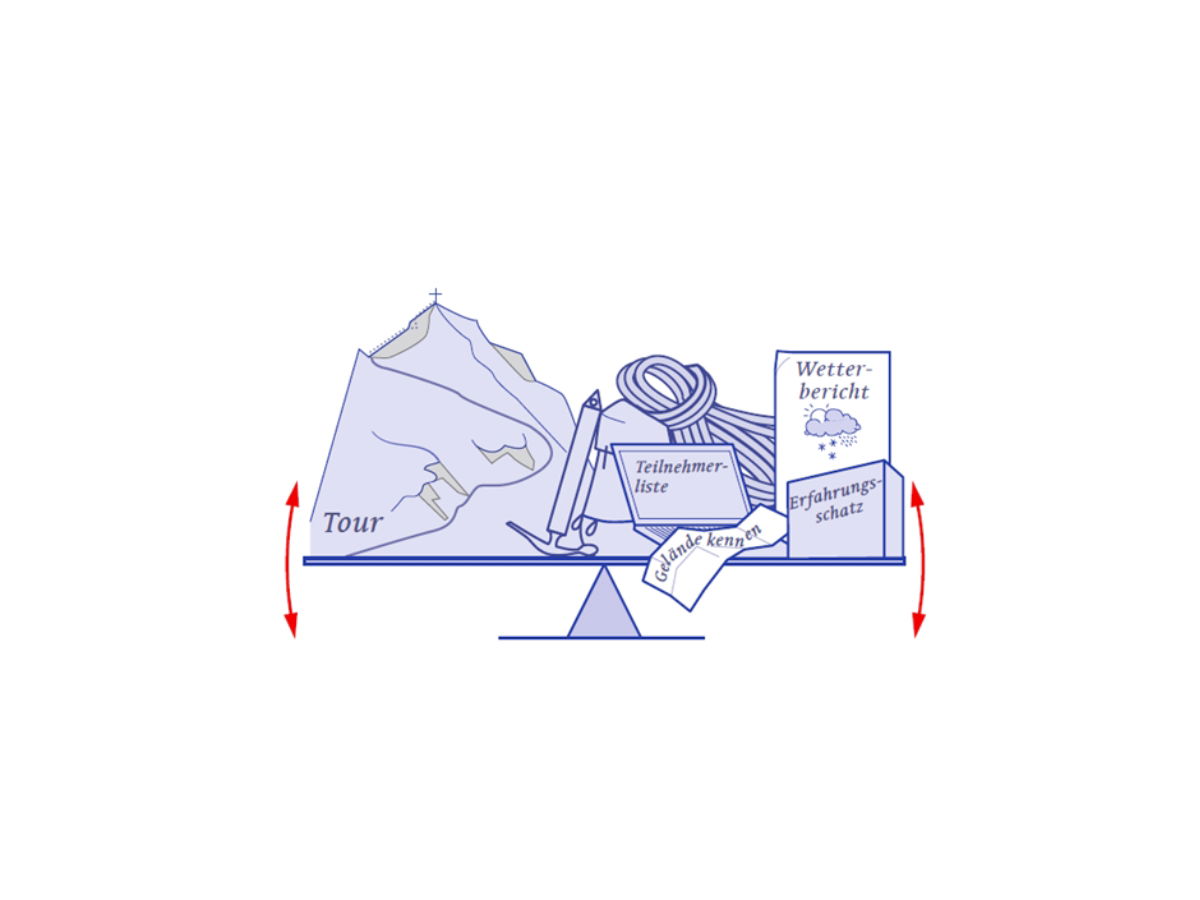

Feinplanung

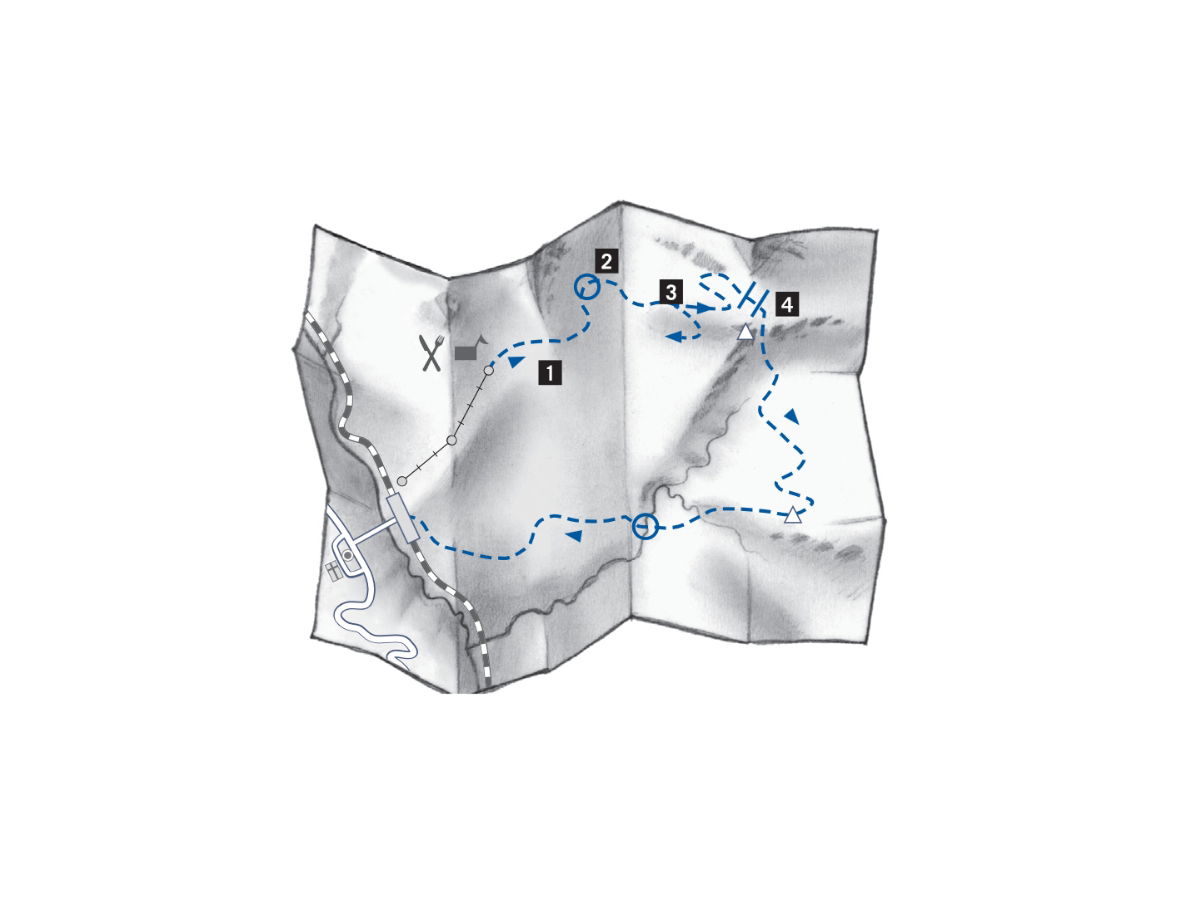

Route auf Karte einzeichnen

Route auf der Karte (auch digital, zB whiterisk) einzeichnen oder auch als geplante Tour anzeigen lassen (geteilte Tour, SAC Tourenportal). (Bild 1)

Schlüsselstellen und Entscheidungskriterien

Markierungen mit einem Kreis zu Absturz-, Spaltensturzgefahr, Orientierung, Eisschlag, Lawinengefahr oder Klettertechnik). Wie sieht das Gelände genau aus? Schwierigkeit? Sicherungsmöglichkeiten? Wie müssen Wetter und Sicht sein? (Bild 2)

Varianten und Umkehrpunkte

Wo könnte vorzeitig ausgestiegen werden? Gibt es ein Alternativziel auf halbem Weg oder ein anderes Tourenziel? Die Planung verschiedener Varianten ist nötig, weil wir im Voraus nie ganz sicher sein können, ob die Einschätzung der Verhältnisse, des Geländes und der Teilnehmenden den Tatsachen entsprechen. (Bild 3)

Pausen

Pausen möglichst mit Entscheidungspunkten kombiniert. An Entscheidungspunkten müssen wir entscheiden, welche Tourenvariante wir einschlagen oder mit welcher Taktik eine Schlüsselstelle bewältigt werden soll. Die massgeben den Kriterien dazu müssen wir in der warmen Stube festlegen, denn unterwegs unter Zeit und Gruppendruck wird eher etwas übersehen. Ein wichtiger Entscheidungspunkt ist vor dem «Point of no Return»,, nach welchem eine Umkehr unmöglich bzw. sehr aufwändig wird.

Risikocheck

Was kann wo passieren? Mehr dazu im Abschnitt "Risikomanagement".

Durchführung der Tour

Entscheide sind erst gut, wenn sie sorgfältig kommuniziert werden und von der ganzen Gruppe mitgetragen werden.

Zeitplanung

Die Zeiten aus den Tourenführern geben eine gute Richtzeit vor. Eine erfahrene Seilschaft weiss, ob sie die Führerzeit in der Regel einhalten kann oder um welchen Faktor sie schneller oder langsamer ist. Achtung: Je mehr man an die Grenze der eigenen Leistungsfähigkeit geht, je schlechter die Verhältnisse sind und je grösser die Gruppe ist, umso mehr wird die Führerzeit überschritten.

Zeitberechnung

Aufstieg

- Höhenmeter ausrechnen und die gesamte Horizontaldistanz messen.

- Aufstiegszeit in Stunden = Höhenmeter : 400 plus Horizontaldistanz in km : 4.

- Pausenzeit dazu rechnen

Abstieg

Man rechnet dafür gut die Hälfte der Aufstiegszeit ein. Die Zeit ist stark vom Gelände, den Verhältnissen und der Gehtechnik abhängig.

Beispiel

Zeitbedarf für 1200 Höhenmeter und 8 km Horizontaldistanz im Aufstieg:

- 1200 : 400 + 8 : 4 = 5 Std. plus Pausenzeit.

- Eine gröbere Schätzung der Aufstiegszeit in Stunden be kommt man, wenn man die Anzahl Höhenmeter durch 300 teilt und die Horizontaldistanz nicht berücksichtigt.

- Zeitangabe in Tourenführer: Zeit für geübte Seilschaften bei günstigen Verhältnissen

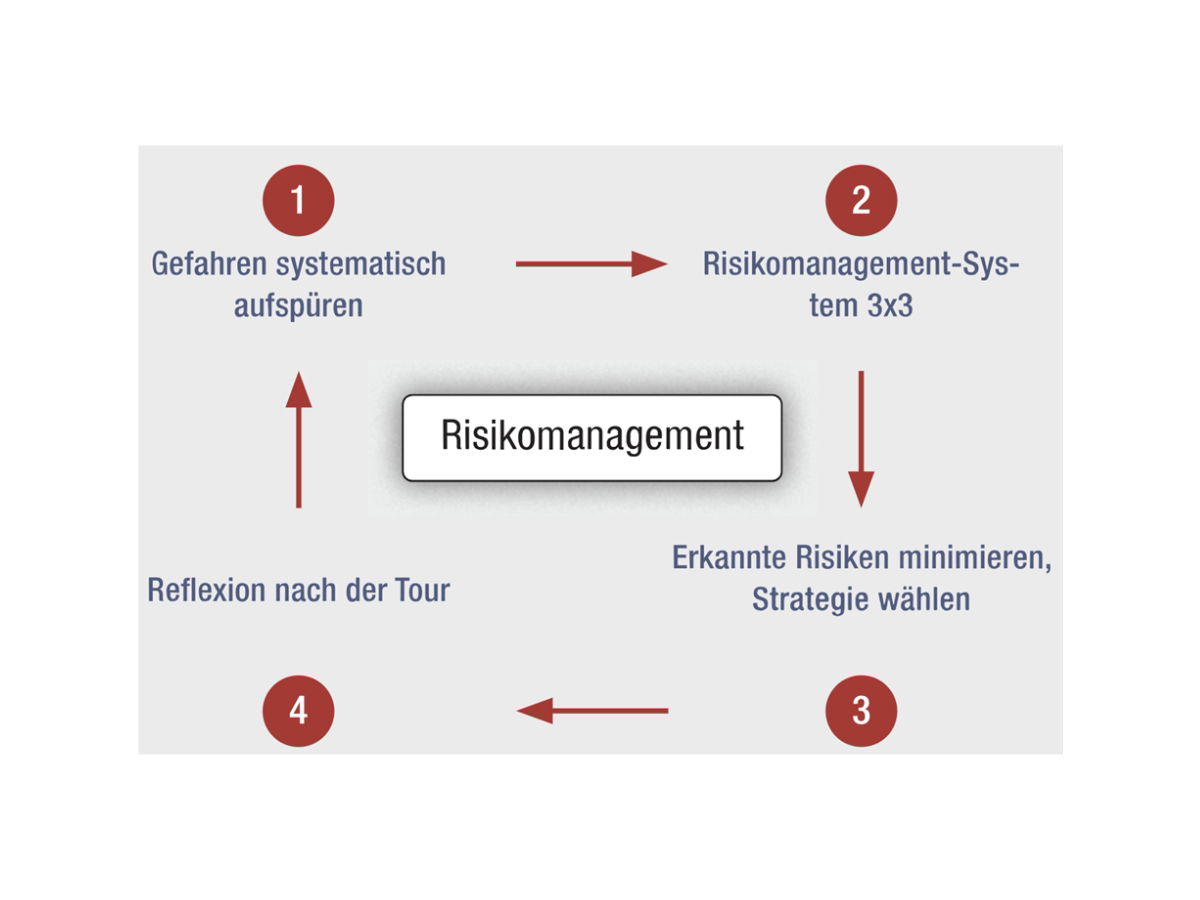

Risikomanagement

Risikomanagement heisst, sich immer wieder zu fragen:

- Was könnte alles passieren?

- Mit welcher Wahrscheinlichkeit?

- Was bedeutet das für mich/für uns?

- Welche Konsequenzen muss ich daraus ziehen?

Gefahren systematisch aufspüren

- Chronologisches «Abchecken». Man geht die geplante Tour im Kopf Schritt für Schritt mit der Frage durch: Was könnte bei welchen Bedingungen schiefgehen?

- Worst-Case-Denken. Die Teilrisiken kann man auch von der Unfallseite her aufspüren. Man überlegt sich dabei, was das Schlimmste wäre, das auf der Tour passieren könnte. Wie, wo und weshalb könnte es zu diesem Unfall kommen (Einflussfaktoren)? Oft ist es eine Kette von Umständen, die schliesslich zu einem Unfall führt.

- Wissen «aus dem Bauch». Zusätzlich zur Kopfarbeit braucht es einen Moment der Ruhe, um genau zu erkennen, was das Heikelste an der Tour sein wird. Wichtig ist, dass man sich diese Zeit nimmt bzw. bewusst einplant, um auf die innere Stimme zu hören.

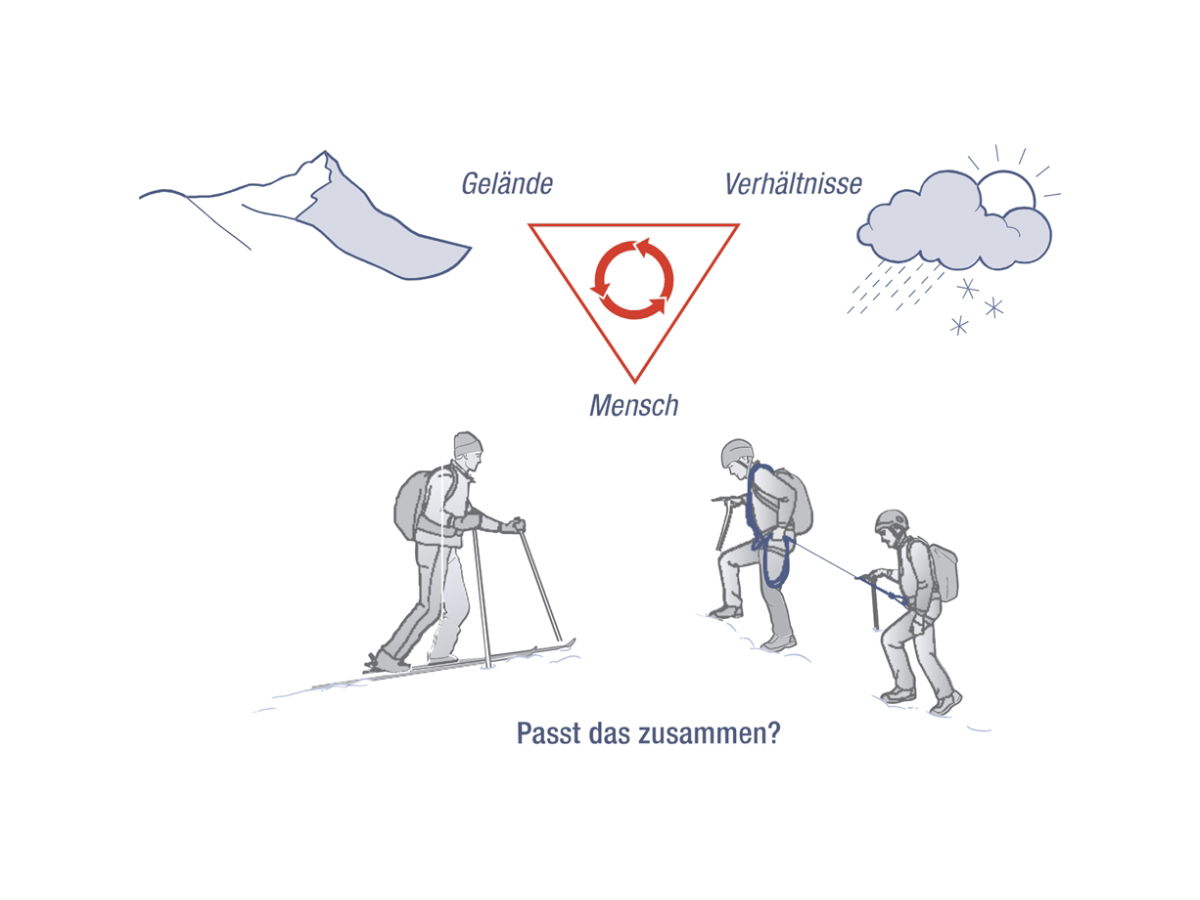

Risikomanagement-System 3x3

Auch im Sommer sammeln wir relevante Faktoren zu Verhältnissen, Gelände und Mensch und bringen sie in Beziehung zueinander. Dies machen wir:

- Bei der Tourenplanung

- regelmässig unterwegs und

- vor Schlüsselstellen.

Dieser 3 × 3-Filter gibt eine bewährte Struktur vor und hilft, Probleme und Gefahren frühzeitig zu erkennen. Je früher ein Problem erkannt wird, umso mehr Handlungsoptionen hat man. (Bild 5)

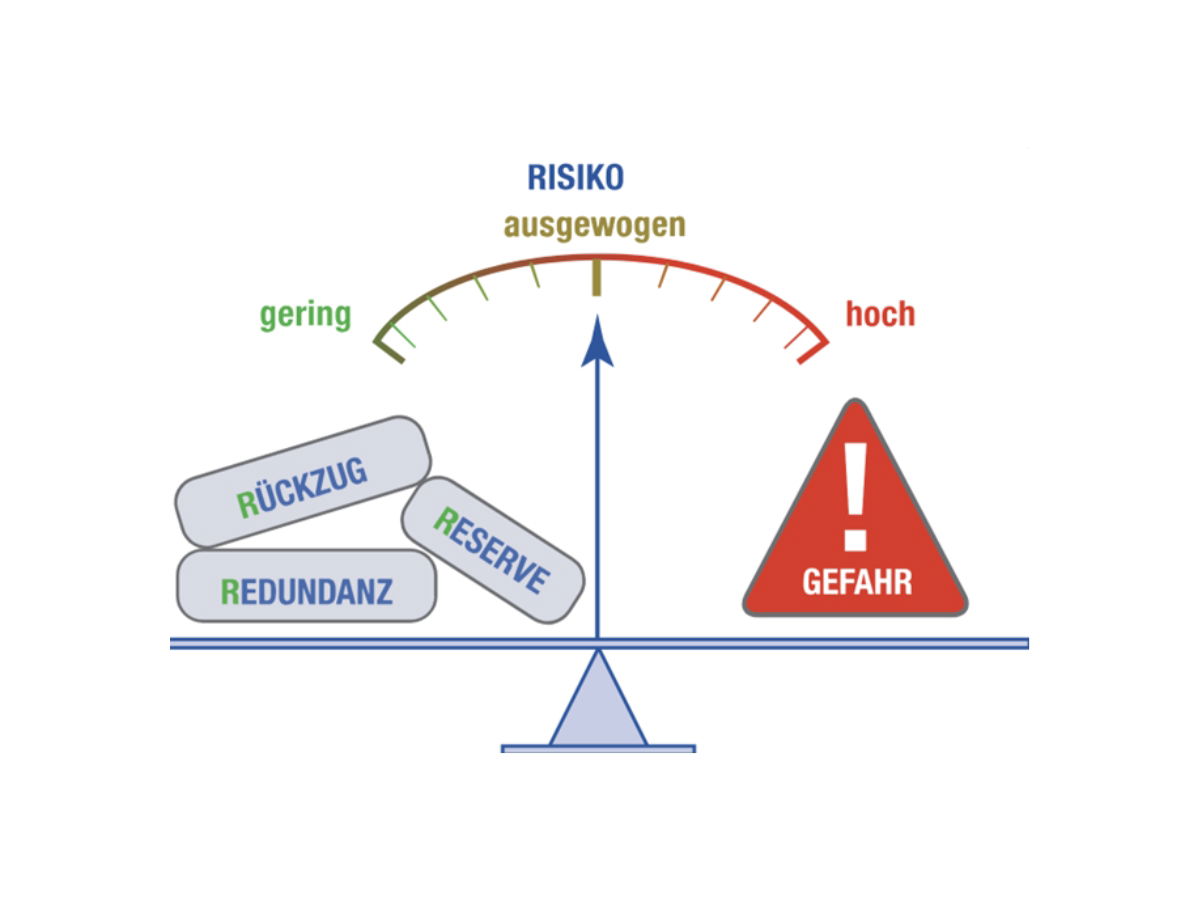

Erkannte Risiken minimieren, Strategie wählen

- Redundanz: Einen «doppelten Boden haben», z.B. auch wenn es «leicht» ist, eine Sicherung machen.

- Reserve: Insbesondere punkto Kletterniveau, Kondition und Zeitplan.

- Rückzug: Ist der Rückzug möglich, so ist man nicht gezwungen, eine schwierige Stelle um jeden Preis zu meistern.

(Bild 6)

Reflexion nach der Tour

Eine gute Tour endet nicht am Parkplatz – sondern mit einem Moment der Reflexion. Was war gut? Wo gab es Unsicherheiten? Nur wenn wir auch unsere Erfahrungen auswerten, wachsen wir als Bergsteiger*innen – für die nächste Tour, die nächste Entscheidung, das nächste Abenteuer.